BRASIL

Estudo mostra como expulsão de negros formou bairro periférico em SP

BRASIL

Uma parte do pátio interno entre os prédios do Conjunto Habitacional Santa Etelvina II foi cultivada com vasos de plantas, com folhagem densa que lembra um quintal. O verde fica logo abaixo da janela do apartamento térreo de Doné Kika de Bessem, que se mudou para a Cidade Tiradentes, extremo leste paulistano, no fim da década de 1980.

Doné Kika vivia de aluguel, como grande parte das pessoas negras que habitavam a região do Bixiga. “Eu morei na Rua Santo Antônio. Lá a gente morava e tinha um salão [de beleza] embaixo, na sala [da casa]. Morava com minha prima e meus filhos. Depois, nós resolvemos ficar só com o salão, que estava tudo bem, estávamos conseguindo pagar e fomos morar na Praça 14 Bis, bem frente à Vai-Vai [escola de samba]”, diz Doné Kika sobre o período em que morou na praça que fica na Avenida 9 de Julho.

Atualmente, o movimento Mobiliza Saracura Vai-Vai luta pela preservação da memória do bairro, após as obras da construção da Linha Laranja do Metrô terem derrubado a sede que a escola de samba ocupou durante 50 anos. Em 2022, um sítio arqueológico foi encontrado no local. No século 19, o distrito da Bela Vista abrigou o Quilombo Saracura, que margeava um córrego de mesmo nome. No início do século 20 essa parte da cidade era conhecida como Pequena África.

Com base em documentos de licenciamento ambiental, a reportagem da Agência Brasil mostrou que as regiões do Bixiga e da Liberdade, também com história ligada à população negra da capital paulista, foram os únicos pontos do traçado da Linha Laranja em que não foram feitos estudos arqueológicos prévios. A concessionária Move São Paulo, à época responsável pelas obras, solicitou, em 2020, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) a dispensa de estudos nesses locais.

Para os ativistas, esse processo é mais uma tentativa de expulsar a população negra e apagar a história dos bairros centrais paulistanos. Segundo dados da Rede Nossa São Paulo, 21,6% da população da Bela Vista é negra.

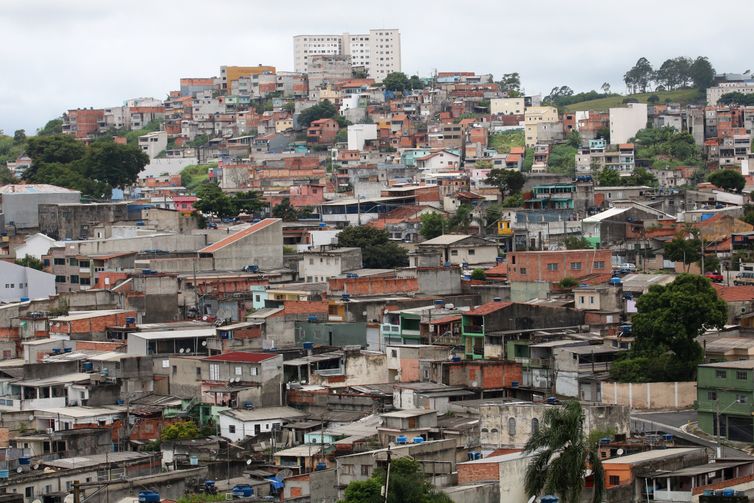

Extremo leste

A mudança da família de Kika para o bairro, a mais de 30 quilômetros do centro da cidade, ocorreu como parte de uma política iniciada na década de 1970. Em pouco mais de 20 anos, foram construídos pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (Cohab) 42 mil apartamentos e casas na região que, até então, era uma área rural. Parte das terras, inclusive, pertencia a uma fazenda que usou mão de obra escravizada.

Foram levadas para o bairro, que inicialmente não tinha nenhum tipo de infraestrutura, tanto pessoas que tinham dificuldades de pagar aluguel nas partes mais centrais da cidade quanto famílias que eram removidas de favelas, ocupações e cortiços, muitos demolidos para dar espaço a projetos de alargamento e expansão de ruas e avenidas.

“No começo dos anos de 1980, a cidade Tiradentes tinha 8 mil habitantes e, no fim dos anos 1990, estava ultrapassando os 200 mil habitantes. Então, a Cidade Tiradentes é considerada o maior fenômeno de crescimento urbano dentro da cidade de São Paulo, que é o maior fenômeno de crescimento urbano do mundo, segundo muitos autores”, explica o historiador e urbanista do Instituto Bixiga Edimilsom Peres Castilho, que tem uma tese de doutorado sobre a política habitacional do período da ditadura militar.

População negra

Os deslocamentos provocados pelas políticas urbanas no período afetaram especialmente a população negra, como a que vivia no bairro do Bixiga. Isso fez com que a Cidade Tiradentes se tornasse um dos distritos com maior proporção de pessoas negras na capital paulista. Segundo levantamento da Rede Nossa São Paulo com base em dados de 2019, são pretos e pardos 56,1% dos moradores do bairro.

As investidas contra a população negra que vivia na região do Bixiga começam antes, com o plano de avenidas radiais, que saem do centro para as extremidades da cidade, proposto na década de 1920 e executado a partir da década seguinte. “A Avenida 9 de Julho vai ser a primeira construída nessa proposta de criação de avenidas de fundo de vale [sobre rios e córregos canalizados]. Vai ser construída sob a justificativa de interligar, de reurbanizar o Vale da Saracura, mas interligar também o centro da cidade aos bairros da Companhia City [empresa que planejou diversos bairros paulistanos], que estavam sendo construídas do outro lado da Avenida Paulista”, detalha Castilho.

A Avenida 9 de Julho corta o bairro da Bela Vista, onde está inserido o Bixiga, que não é reconhecido nos mapas oficiais. A Avenida Paulista separa a Bela Vista dos bairros dos Jardins.

Nesse momento, segundo o historiador, a remoção das pessoas negras de uma parte da cidade que começava a se valorizar já estava entre as intenções dos administradores municipais.

“O primeiro motivo de canalizar o rio era evitar o contato da água com essa população que dependia da água. Tirando a água, você tira a população ribeirinha, tira as bênçãos da cultura negra, tira a pessoa que usava água para produzir os seus quitutes, tira a lavadeira, que lavava a roupa dos barões do café na [Avenida] Paulista”, relaciona o historiador com base em declarações de autoridades da época.

Ao longo do século 20, o bairro recebeu imigrantes portugueses e italianos, que também ajudaram a mudar gradualmente a composição populacional do bairro.

Despejos e demolições

Na década de 1960, o plano da prefeitura de São Paulo de alargamento de vias previa a extinção da Rua da Assembleia e a demolição de diversos casarões na Rua Jandaia, parte do Bixiga. As obras permitiram a ligação da Avenida 23 de Maio com a Radial Leste. Com as desapropriações, diversos imóveis ficaram vazios e acabaram ocupados por famílias com dificuldades de pagar por moradia na região central.

“Quando eu era bem pequenininha, acho que com 1 ano, 2 anos [de idade] no máximo, eles vieram morar na Bela Vista. Então meu pai tava trabalhando na Bela Vista, nessa rua mesmo, se não me engano, que é a Rua da Assembleia”, conta a vereadora paulistana Elaine Mineiro (PSOL), que, na época havia acabado de chegar com a família, que veio de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Assim, o pai de Elaine pôde gastar menos tempo nos deslocamentos diários. “Meu pai começou a trabalhar ali, era muito ruim para ele ficar indo e voltando de Guarulhos todo dia”, conta. Em 1987, a prefeitura conseguiu a reintegração de posse dos imóveis e demoliu os casarões. Debaixo das construções foram descobertos os arcos que tinham sido construídos por imigrantes italianos e podem ser vistos atualmente na Praça dos Artesãos Calabreses.

Com a remoção, foram oferecidas opções de moradia para a família em Cidade Tiradentes, na zona leste, ou no Parque Santo Antônio, na zona sul da cidade.

“Só que eles escolheram sem ter a mínima ideia do que era a Cidade Tiradentes. Só falaram que era na zona leste. Depois que eles descobrem o que é a Cidade Tiradentes. Meu pai tinha que andar 40 minutos até conseguir pegar um ônibus e vir para o centro. A gente também. A primeira série, eu fiz andando 40 minutos para ir e 40 minutos para voltar todos os dias”, lembrou Elaine, ao falar sobre como a mudança impactou a vida da família.

Além enfrentar a distância e a falta de transporte, a família de Elaine foi morar em uma das casas padronizadas, que não tinha infraestrutura básica. “Quando a gente chega, não tem nada. Inclusive a gente buscava água numa bica. Depois começou a passar caminhão-pipa, que passava acho que duas vezes por semana”, lembra. Os novos moradores esperaram mais de um ano para ter água e luz em casa. “Asfalto demorou bastante. Pelo menos uns 5, 10 anos ali sem asfalto.”

Da escravidão ao cortiço

De acordo com Edimilsom Castilho, os projetos de reformulação viária na capital paulista coincidem com um período de dificuldades econômicas para as pessoas mais pobres. “Ocorre, então, um aumento de custo muito grande, que vai dificultar a permanência de muitas famílias no centro da cidade de São Paulo, nas regiões centrais”, enfatiza sobre os efeitos das políticas econômicas da ditadura.

Muitas pessoas que moravam no bairro estavam inscritas nos programas de habitação. Kika diz que foi chamada para morar em Cidade Tiradentes pelo cadastro que sua mãe tinha feito dez anos antes. “Minha mãe já tinha morrido. Não era mais a casa para que a gente fez a inscrição, era apartamento”, ressalta Kika, ao lembrar quando decidiu mudar para o imóvel de 42 metros quadrados em que vive até hoje, aos 75 anos.

“Vim morar aqui com o sonho da casa própria”, diz sobre o sentimento que a levou a mudar para o extremo leste da cidade. “Eu cheguei aqui era muito mato. Não tinha tanto apartamento, tanta casa como tem agora. Não tinha feira não, tinha hospital, não tinha padaria.”

A região apresentava muitas diferenças de infraestrutura em relação à parte central da capital paulista. “Quem passava aqui eram os cavalos. Ainda tinha a vaca que andava no meio do caminho”, afirma, ao lembrar os problemas de transporte enfrentados pela família para ir trabalhar e estudar. Hoje ainda se veem cavalos ou galinhas em alguns terrenos do bairro.

A família de Kika havia chegado à região do Bixiga vinda de Campos do Jordão, no interior paulista. “Minha avó era uma religiosa de matriz africana. Ela era uma mulher nascida na escravidão”, diz Kika sobre a história da família. Apesar de legalmente libertada pela Lei do Ventre Livre, que tornava livres as crianças nascidas a partir de 1871, a avó de Kika não escapou da servidão. “Ela foi uma escrava do trabalho doméstico”, acrescenta a neta, que também se tornou líder religiosa.

A bisavó de Doné Kika veio escravizada, segundo ela, da região do Abomei, onde atualmente fica o Benim, na África. Por isso, ela segue o candomblé de tradição Jeje-Mahi. A família se instalou no local onde vivia a população remanescente do Quilombo Saracura. “Juntou-se um grupo que já era aquilombado com o êxodo dos irmãos pretos que eram escravizados nas fazendas”, explica sobre como a existência da população negra no local atraia pessoas pretas recém-chegadas à cidade.

Violência e reação pela cultura

A falta de infraestrutura e de laços comunitários acabou por propiciar o crescimento da violência urbana em Cidade Tiradentes. De acordo com a Rede Nossa São Paulo, o distrito tem 16 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, enquanto a média na cidade é de 6,6 homicídios. A idade média ao morrer em Cidade Tiradentes é de 61 anos – na capital paulista, de 71 anos, chegando a 82 anos no Jardim Paulista, na zona oeste.

Quando Elaine tinha 5 anos, a família foi ‘cortada” por essa realidade. “Meu pai continuou trabalhando na mesma empresa. Ele foi para uma festa de fim de ano da empresa e não voltou mais”, conta a vereadora. “A gente encontrou ele baleado no hospital em Itaquera, na zona leste, e não sabe o que aconteceu, não houve nenhum tipo de investigação.”

Para não ficar exposta à violência das ruas, Elaine foi incentivada pela mãe a frequentar um espaço cultural mantido por uma entidade católica. Assim, ela acabou envolvida na cena artística do bairro, que floresceu em reação aos problemas estruturais. “Aos 15 anos, entrei no [Espaço Cultural] Honório Arce, um coletivo que naquela época fazia o que hoje se chama de sarau: a gente chamava artistas da região e também fazia discussões políticas.”

A região que, segundo Elaine, ficava fora do mapa dos incentivos culturais públicos acabou desenvolvendo diversos grupos artísticos. “Um dos pontos que continuam é uma militância mais progressista e com questões novas, que fazem o debate racial de uma forma diferente do que era debatido antes dentro dos partidos, que são os coletivos de cultura.”

Em 2004, parte das edificações da fazenda Santa Etelvina foi transformada em uma Casa de Hip-Hop, preservando a memória da região. Alguns imóveis da sede da fazenda já haviam sido demolidos para construção de um terminal de ônibus.

Pertencimento

Reunindo três coletivos de teatro e cinco artistas independentes, a Cooperativa de Artistas de Cidade Tiradentes busca, desde 2015, disputar recursos de editais públicos e instituições culturais. Uma das integrantes das Filhas da Dita, um dos grupos que integram a cooperativa, Ellen Rio Branco ressalta que a cultura abre outras possibilidades para se relacionar com o bairro. “A questão cultural foi nos dando noção de pertencimento, de pertencer a algum lugar, a um território.”

“Você também tem aí uma disputa de imaginário, que vai ser o tempo inteiro explorado pelas mídias hegemônicas, que vão colocar a gente sempre nesse lugar do bairro periférico, carente como qualquer outro bairro do país com essas condições”, destaca a atriz, referindo-se às narrativas sobre a Cidade Tiradentes. “Mas a gente quer disputar esse espaço, [mostrar] que esse também é um bairro de muita produção artística, de muita resistência.”

“Um bairro onde as pessoas fecharam a rua para poder reivindicar o transporte público. Sequestraram o fiscal [da empresa de ônibus] e só devolveram quando firmaram uma linha de transporte”, lembra Ellen, ao recontar histórias marcantes das lutas sociais da região.

Apesar das melhorias conquistadas, viver no extremo da cidade é superar obstáculos cotidianos, enfatiza Ellen. “É quase irreal a distância. A gente está a 39 quilômetros do Marco Zero, da Praça da Sé. Pensando no transporte público, isso dá em torno de duas horas – às vezes, é o tempo de você chegar a outra cidade.” Desde 2011, existe um projeto para levar o monotrilho (trem suspenso) à Cidade Tiradentes.

Ellen acrescenta que, ao mesmo tempo, a contínua expansão do bairro sem planejamento traz de volta problemas do passado. “O que era mata, agora, por uma necessidade de moradia da população, vai se tornando cada vez mais ocupações sem nenhum respaldo do Estado. Tem espaços aqui na Tiradentes em que essas pessoas ainda vivem o que foi a Cidade Tiradentes nos anos 1990, que era a questão da luz, que era uma violência extrema, que era uma série de ausências mesmo.

A atriz, que se define como “cria dos predinhos”, ou seja, moradora de um dos apartamentos dos conjuntos habitacionais, conta que é filha de mãe solteira e que deixou, ainda muito pequena, uma moradia alugada na Avenida Angélica, importante via que corta os valorizados bairros centrais de Higienópolis e da Santa Cecília.

Fonte: EBC GERAL

BRASIL

Prefeitura de SP constrói muro na Cracolândia para isolar área de usuários de drogas

A Prefeitura de São Paulo ergueu um muro na Cracolândia, localizada no Centro da cidade, com cerca de 40 metros de extensão e 2,5 metros de altura, delimitando a área onde usuários de drogas se concentram. A estrutura foi construída na Rua General Couto Magalhães, próxima à Estação da Luz, complementada por gradis que cercam o entorno, formando um perímetro delimitado na Rua dos Protestantes, que se estende até a Rua dos Gusmões.

Segundo a administração municipal, o objetivo é garantir mais segurança às equipes de saúde e assistência social, melhorar o trânsito de veículos na região e aprimorar o atendimento aos usuários. Dados da Prefeitura indicam que, entre janeiro e dezembro de 2024, houve uma redução média de 73,14% no número de pessoas na área.

Críticas e denúncias

No entanto, a medida enfrenta críticas. Roberta Costa, representante do coletivo Craco Resiste, classifica a iniciativa como uma tentativa de “esconder” a Cracolândia dos olhos da cidade, comparando o local a um “campo de concentração”. Ela aponta que o muro limita a mobilidade dos usuários e dificulta a atuação de movimentos sociais que tentam oferecer apoio.

“O muro não só encarcerou os usuários, mas também impediu iniciativas humanitárias. No Natal, por exemplo, fomos barrados ao tentar distribuir alimentos e arte”, afirma Roberta.

A ativista também denuncia a revista compulsória para entrada no espaço e relata o uso de spray de pimenta por agentes de segurança para manter as pessoas dentro do perímetro.

Impacto na cidade

Embora a concentração de pessoas na Cracolândia tenha diminuído, o número total de dependentes químicos não foi reduzido, como destaca Quirino Cordeiro, diretor do Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas. Ele afirma que, em outras regiões, como a Avenida Jornalista Roberto Marinho (Zona Sul) e a Rua Doutor Avelino Chaves (Zona Oeste), surgiram novas aglomerações.

Custos e processo de construção

O muro foi construído pela empresa Kagimasua Construções Ltda., contratada após processo licitatório em fevereiro de 2024. A obra teve custo total de R$ 95 mil, incluindo demolição de estruturas existentes, remoção de entulho e construção da nova estrutura. A Prefeitura argumenta que o contrato seguiu todas as normas legais.

Notas da Prefeitura

Em nota, a administração municipal justificou a construção do muro como substituição de um antigo tapume, visando à segurança de moradores, trabalhadores e transeuntes. Além disso, ressaltou os esforços para oferecer encaminhamentos e atendimentos sociais na área.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) reforçou que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) atua na área com patrulhamento preventivo e apoio às equipes de saúde e assistência, investigando denúncias de condutas inadequadas.

A questão da Cracolândia permanece um desafio histórico para São Paulo, com soluções que, muitas vezes, dividem opiniões entre autoridades, moradores e ativistas.

-

MATO GROSSO3 dias atrás

MATO GROSSO3 dias atrásCONCEEL-EMT reforça orientações sobre a nova identificação das Unidades Consumidoras

-

MATO GROSSO2 dias atrás

MATO GROSSO2 dias atrásUtilização de veículos como pagamento de imóveis se torna opção de mercado em Cuiabá

-

GERAL3 dias atrás

GERAL3 dias atrásTNT Energy Drink acelera a expansão no universo do basquete com embalagens exclusivas temáticas da NBA no Brasil

-

MATO GROSSO8 horas atrás

MATO GROSSO8 horas atrásMais de 17,6 mil pessoas com deficiência comandam negócios próprios em Mato Grosso

-

ARTIGOS8 horas atrás

ARTIGOS8 horas atrásTecnologia, ciência e humanização: o tripé da medicina do futuro

-

ARTIGOS8 horas atrás

ARTIGOS8 horas atrásEspecialista em diagnóstico por imagem explica como a biópsia guiada contribui para o tratamento precoce do câncer de mama